Darum geht‘s

- Digital Sovereignty Index macht digitale Souveränität messbar

- Self-Hosting und Open Source sind zentrale Bausteine

- KI stellt neue Anforderungen an Datenhoheit und Datenschutz

- Verantwortungsvolle KI als neuer Maßstab für Souveränität

Ein starkes Signal für offene Technologien

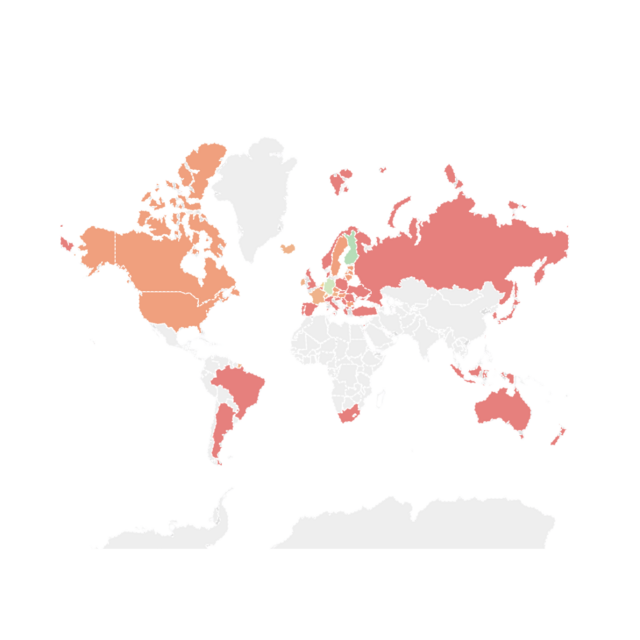

Mitten in der anhaltenden Debatte um digitale Souveränität sendet der Digital Sovereignty Index (DSI) 2025 von Nextcloud ein klares Signal: Deutschland belegt hinter Finnland den zweiten Platz und gehört damit zu den Ländern, in denen besonders viele Menschen und Organisationen auf selbst gehostete, unabhängige Tools setzen.

Dieses Ergebnis ist mehr als eine statistische Momentaufnahme. Es zeigt, dass der Wille zur Unabhängigkeit von globalen Tech-Giganten spürbar wächst – vor allem im Mittelstand und bei kleineren Organisationen.

Gleichzeitig macht der Index deutlich, wo weiterhin Handlungsbedarf besteht: In großen Unternehmen und Teilen der öffentlichen Verwaltung dominieren nach wie vor proprietäre Softwarelösungen.

Der Digital Sovereignty Index liefert so einen konkreten Zugang zu einem komplexen Thema und lädt dazu ein, digitale Souveränität im KI-Zeitalter neu zu bewerten.

Digitale Souveränität: Warum die Kontrolle über Daten zählt

Bevor wir tiefer in die Ergebnisse des Index eintauchen, lohnt sich ein genauer Blick auf den zentralen Begriff: Digitale Souveränität

Damit wird die Fähigkeit von Organisationen, Staaten oder Einzelpersonen beschrieben, die Kontrolle über ihre digitalen Systeme zu behalten – über Infrastruktur, Technologien und vor allem über die eigenen Daten. Sie schützt vor Vendor Lock-in und schafft einen verlässlichen Rechtsrahmen, etwa im Hinblick auf internationale Gesetze wie den US CLOUD Act.

Das Thema ist relevanter denn je: Nahezu alle kritischen Prozesse – von der Bürgerkommunikation bis hin zur Steuerung globaler Lieferketten – basieren heute auf digitalen Systemen. Viele davon werden jedoch von wenigen großen Technologiekonzernen bereitgestellt.

Fehlt die Kontrolle über diese Systeme, können Abhängigkeiten entstehen, die die Sicherheit, den Datenschutz und die Handlungsfähigkeit von einzelnen Organisationen ebenso wie von ganzen Staaten gefährden.

Der Digital Sovereignty Index: Worum geht es genau?

Die Diskussion um digitale Souveränität ist zwar längst kein Randthema mehr, bleibt jedoch häufig theoretisch. Zwar setzen Konzepte wie Datenhoheit wichtige Rahmenbedingungen, sie sagen jedoch wenig darüber aus, wie souverän Länder ihre digitale Infrastruktur tatsächlich gestalten.

Der Digital Sovereignty Index (DSI) übersetzt dieses abstrakte Konzept in konkrete Zahlen. Er misst, wie weit verbreitet selbst gehostete, quelloffene Anwendungen in Kommunikation, Kollaboration und Projektmanagement sind – gemessen an der Anzahl identifizierbarer Serverinstanzen pro 100.000 Einwohner. Rund 50 führende Open-Source-Lösungen fließen in die Bewertung ein.

Damit wird der DSI zu einem greifbaren Indikator für die Self-Hosting-Kultur eines Landes und bietet eine quantifizierbare Perspektive auf digitale Eigenständigkeit.

Trotz der erfreulichen Platzierung Deutschlands zeigt der Index jedoch auch: Die Souveränitätslücke bleibt groß. Während viele Privatpersonen und KMU bereits auf souveräne Alternativen setzen, sind große Organisationen und weite Teile der Verwaltung weiterhin stark von proprietären Systemen internationaler Anbieter abhängig – und damit von zentralen Akteuren außerhalb Europas.

Open Source: Das Fundament echter digitaler Souveränität

Die Ergebnisse des Digital Sovereignty Index verdeutlichen: Self-Hosting ist ein wesentlicher Baustein für digitale Souveränität. Wer diesen Weg ernsthaft und langfristig beschreiten will, kommt an einem entscheidenden Faktor nicht vorbei: Open Source.

Denn auch eine On-Premise installierte proprietäre Software bleibt letztlich eine Black Box, wenn der Quellcode nicht offenliegt. Das bringt grundlegende Einschränkungen mit sich:

Keine Auditierbarkeit: Der Code kann nicht geprüft werden. So bleiben mögliche Sicherheitslücken, Datenabflüsse oder unerwünschte Funktionen unbekannt.

Juristische Unsicherheit: Software von Anbietern außerhalb Europas – etwa aus den USA – unterliegt dortigen Gesetzen wie dem US CLOUD Act. Diese können trotz physischer Speicherung der Daten in Deutschland wirksam sein.

Open Source (OSS) macht hier einen klaren Unterschied – technisch wie strukturell:

-

Transparenz und Auditierbarkeit: Offener Quellcode bildet die Basis für Vertrauen, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, etwa in KRITIS-Umgebungen oder staatlichen IT-Systemen.

-

Technologische Unabhängigkeit: OSS verhindert Vendor-Lock-in. Organisationen behalten die Kontrolle über Betrieb, Updates und Weiterentwicklung – ohne an einzelne Anbieter gebunden zu sein.

-

Widerstandsfähigkeit durch Gemeinschaft: Offene Standards und starke Communities machen Systeme robuster, flexibler und besser anpassbar – auch im internationalen Kontext.

Open Source ist folglich keine Frage des Idealismus, sondern eine strategische Entscheidung für Autonomie, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.

KI: Die nächste Souveränitätsfrage

Die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz wirft die Frage nach digitaler Souveränität in einem neuen Licht auf. KI ist immer nur so souverän wie die Grundlage, auf der sie basiert. Gerade in Bereichen wie Kundenservice, Kommunikation oder internen Prozessen entstehen täglich große Mengen strukturierter Daten. Wer solche Daten über proprietäre Plattformen verarbeitet, gibt ein Stück Kontrolle ab.

Viele KI-Systeme lassen sich nicht oder nur eingeschränkt auditieren. Weder die genutzten Trainingsdaten noch die genauen Funktionsmechanismen sind offen dokumentiert. Organisationen können daher kaum nachvollziehen, ob und wie ihre Daten zur Weiterentwicklung der Modelle beitragen.

So entsteht eine neue Form digitaler Abhängigkeit: Nicht mehr nur von Software oder Infrastruktur, sondern von den Algorithmen und Entscheidungen, die im Hintergrund wirken.

Verantwortungsvolle KI als neuer Maßstab für Souveränität

Mit zunehmender Komplexität und Leistungsfähigkeit von KI-Systemen wachsen die Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Ein offener Ansatz ist der verlässlichste Weg, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen und langfristig die Kontrolle zu behalten.

Die regulatorische Dimension

Mit dem EU AI Act schafft Europa erstmals einen verbindlichen Rahmen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Hochrisiko-KI-Systeme unterliegen strengen Transparenz- und Auditierungsanforderungen. Dazu gehört, dass Nutzer transparent über die Nutzung von KI informiert werden und nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen. Proprietäre Modelle erfüllen diese Anforderungen oft nur eingeschränkt, während Open-Source-Modelle mit offenem Quellcode und transparenten Datenflüssen die bessere Grundlage für Compliance und Vertrauen bilden.

Souveräne Datenbasis – auch für KI

Eine Self-Hosting-Kultur verhindert, dass sensible Daten unkontrolliert an externe Systeme abfließen. Reicht die lokale Speicherung jedoch nicht aus, beispielsweise wenn das KI-Modell über APIs oder Cloud-Anbindungen betrieben wird, können trotz scheinbarer Souveränität Daten ungewollt abgegeben werden. Nur durch Open Source KI-Modelle lassen sich solche Risiken minimieren.

Transparente Entscheidungsprozesse der KI

Auch im praktischen Einsatz, etwa beim automatischen Ticket-Routing, sind transparente Entscheidungsprozesse unverzichtbar: Organisationen müssen nachvollziehen können, warum ein Fall einer bestimmten Kategorie oder Bearbeitergruppe zugewiesen wird. Offene Systeme ermöglichen Anpassungen bei Bedarf und stärken so das Vertrauen bei Mitarbeitenden und Kunden.

Zammad und der offene KI-Ansatz

Die Anforderungen an eine verantwortungsvolle und transparente KI sind hoch und prägen maßgeblich unsere Weiterentwicklung bei Zammad. Deshalb steht bei unseren KI-Funktionen die Wahlfreiheit für Nutzer an erster Stelle. Sie sollen selbst entscheiden können, welches KI-Modell in ihrer Umgebung läuft: ob ein externer Dienst oder ein selbst gehostetes, lokales Modell.

Denn digitale Souveränität bedeutet auch in der KI-Anwendung, stets am Steuer zu bleiben. Zammad liefert die Open-Source-Werkzeuge und die nötige Technologie, damit Sie die volle Kontrolle über Ihre sensiblen Support-Daten und KI-Prozesse behalten.

🤖 Mehr zu unserem offenen KI-Ansatz

Wie KI in Zammad konkret eingesetzt wird, welche Architektur dahintersteht und warum wir auf lokal betreibbare Modelle wie Ollama setzen, erklärt unser Product Owner: KI Strategie von Zammad

Zusammenfassug

Der Digital Sovereignty Index von Nextcloud zeigt: Self-Hosting und Open Source sind längst keine Nische mehr, sondern etablierte Praxis in vielen führenden Ländern. Das ist ein wesentlicher Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung im digitalen Raum.

Digitale Souveränität ist kein statisches Ziel, sondern ein beständiger Prozess. Der nächste logische Schritt besteht darin, diese Prinzipien konsequent auf neue Technologien zu übertragen – allen voran auf Künstliche Intelligenz. Organisationen, die ihre Infrastruktur heute schon unter Kontrolle haben, legen damit den Grundstein, um auch künftig souverän und verantwortungsvoll mit KI umzugehen.